"Бывает нечто, о чём говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас"

Екклезиаст гл.1 ст. 10

Екклезиаст гл.1 ст. 10

Показаны сообщения с ярлыком XIX век. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком XIX век. Показать все сообщения

понедельник, 15 декабря 2014 г.

ГРАФОТЕЛЕФОН

До сих пор задача записи звуков фонографом, после передачи их по телефону, является ещё неразрешённою вследствие значительной потери живой силы в приёмниках телефона и фонографа.

Между тем, если фонограф и телефон достигнут того распространения, которое можно им обещать в настоящее время, задача эта явится важной на практике.

Тогда не надо будет медленно-действующих телеграфистов; специально-обученные телеграфисты окажутся лишними; громоздкие и сложные приборы Морзе, Юза, Бодо и др. должны будут уступить место прибору более совершенному, - а именно соединению фонографа и телефона, - графотелефону.

Вот соединением то этим я и занялся. Прибор мой имеет след. устройство.

На отправляющей станции находится введённый в цепь микрофон Адера со спиралью Румкорфа и пр., - приёмник же (получатель) другой станции и есть графотелефон.

Индуктивные токи, выходя из спирали Румкорфа, пробегают по линии и входят в обмотку (cc). Самый магнит (bb) сделан в форме стальной трубки (на рисунке представлен в разрезе).

Диафрагма (d) из очень тонкого железного листика приходит в колебание, при чём движение её передаётся и штифтику (e) (проходящему внутри магнита), который воспроизводит их на фонографическом валике (a).

Таким образом разговор не только воспроизведён в графотелефоне, но ещё и записан, так что его можно читать в любое время. Для чтения записанного нужна, конечно, более чувствительная диафрагма.

Весьма вероятно, что в будущем на отдалённые от нас за тысячи вёрст станции электричество не только передаст звуки нашего голоса, но и запишет их, воспроизведя слова сказанные, быть может, в другом полушарии.

Разумеется, валик отсылается адресату.

P.S.Интересующиеся подробностями могут обращаться к изобретателю, по адресу: г. Ефремов, Тульской губ., Александру Ивановичу Прилежаеву.

Источник: Журнал «Наука и жизнь» №10, 1893 год (орфография приведена к современному виду)

среда, 14 мая 2014 г.

ФОНОАВТОГРАФ, ПАЛЕОФОН, ФОНОГРАФ, ГРАММОФОН

Модель фоноавтографа 1859 года

Фоноавтограф (анг. phonoautograph) – устройство, регистрирующее звуковые вибрации в виде графических отметок. Являлось механическим аналогом уха: слуховой проход – акустический конус; барабанная перепонка – пергаментная мембрана; слуховые косточки – щетинка. Щетинка соприкасалась с поверхностью вращаемого вручную стеклянного цилиндра, покрытого копотью или бумагой, обёрнутой вокруг цилиндра и покрытой копотью. Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания щетинке, которая прочерчивала на копоти отметки. Устройство не предполагало воспроизведения записанных сигналов. Изобрёл фоноавтограф Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль (фр. Édouard-Léon Scott de Martinville; 1817-1879) - парижский издатель, библиотекарь и книготорговец в 1857 году.

------

30 апреля 1877 года французский поэт и изобретатель Шарль Кро (фр. Charles Cros; 1842-1888) послал во Французскую Академию наук документы на своё изобретение под названием "Палеофон" (paleophone). Суть его состояла в том, что запись фоноавтографа может быть преобразована обратно в звук. Путём техники фотогравюры с фоноавтограммы на хромовой пластине можно получить её копию со звуковою канавкой, с которой с помощью стилуса (иглы) и мембраны воссоздать звук.Фонограф Эдисона с наложенной на валик оловянной фольгой

В октябре 1877 года Томас Альва Эдисон (англ. Thomas Alva Edison; 1847-1931) продемонстрировал аппарат "Фонограф" (анг. phonograph). Принцип действия первого фонографа заключался в следующем: металлический валик вращался вручную с помощью рукоятки, с каждым оборотом перемещаясь по продольной оси за счёт винтовой нарезки на ведущем валу. На валик накладывалась оловянная фольга, к которой прикасалась игла, связанная с мембраной, нагруженной на металлический рупор. Когда мембрана начинала колебаться под действием звуковой волны, игла вдавливалась в олово, в соответствии с воспринимаемым звуком создавая канавку переменной глубины. Впоследствии Эдисон заменил оловянные валики на восковые, позволявшие использовать их многократно. Недостатками способа глубинной записи являлись: слабая амплитуда передаваемых на иголку колебаний; непропорциональная приложенной к иголке силе глубина царапин на материале, приводящая к искажению звука.

Иглодержатель с мембраной конструкции Берлинера

8 ноября 1887 года Эмиль Берлинер (англ. Emile Berliner; 1851-1929) предложил новую технологию записи и воспроизведения звука. Берлинер заменил метод продавливания в глубину, способом записи с помощью поперечных колебаний иглы. Запись производилась на тонком слое промасленной копоти, как это применялось в фоноавтографе Леона Скотта. Для воспроизведения полученной записи изобретатель использовал выполненную из прочного материала копию оригинальной записи, которую получал химическим или фотографическим методом гравирования (технология, впервые предложенная Шарлем Кро). Технология Берлинера позволяла избежать искажений звука, увеличить громкость воспроизведения и массово тиражировать записи. В своей заявке на патент Эмиль Берлинер дал имя своему изобретению - "Граммофон" (англ. graphophone).

Граммофон - новая говорящая машина

В 1896 году Берлинер стал использовать плоский диск в качестве звуконосителя; он также разработал способ гальванического тиражирования с позитива цинкового диска и технологию прессования грампластинок из эбонита при помощи стальной печатной матрицы. Это была революция! В скором времени эбонит был заменен композиционной массой на основе шеллака. Кстати, Эмиль Берлинер первым ввёл выплаты гонораров записывающимся на пластинках певцам и музыкантам. В начале XX века ежегодный выпуск грампластинок составлял 3000 наименований тиражом свыше 4 миллионов экземпляров.

Дополнительно: The History of Recording Technology ; The History of the Edison Cylinder Phonograph; The Early Gramophone; Механическая звукозапись; Занимательная физика | История граммофона

среда, 2 апреля 2014 г.

ТЕЛЕГРАФОН

Изобрёл устройства для магнитной записи и воспроизведения звука датский инженер Вальдемар Поульсен (дат. Valdemar Poulsen; 1869-1942) в 1898 году. Магнитный фонограф Поульсена или телеграфон (нем. telegraphōn, telephonograph, анг. telegraphone) представлял собою вращающийся барабан, со спирально-намотанной на нём стальной проволокой, используемой в качестве магнитного носителя, и передвигающегося вдоль барабана электромагнита - в качестве магнитной головки. С каждым полным оборотом барабана, головка автоматически перемещалась на следующий виток провода и, таким образом, проходила всю длину проволоки. При записи ток звукой частоты от микрофона подавался на головку, которая намагничивала участок стальной проволоки. При воспроизведении - остаточный магнитный поток проволоки индуцировал в обмотке головки электрические колебания, сообразные подаваемым ранее от микрофона, которые подводились на телефон для прослушивания.

Барабан был сменный и многоразовый; 6000 метров провода на барабане хватало на сорокаминутную запись; очистка (стирание предыдушей записи) осуществлялась с помощью сильного постоянного или дополнительного электромагнита. Аппарат приводился в действие часовым механизмом и электромагнитным толкателем.

Позднее Поульсен использовал в качестве носителя стальную ленту, стальной диск (диаметр - 13 сантиметров, толщина - 0,5 сантиметров).

Дополнительно: Den Store Danske Encyklopædi; Deutsches Grammophon und Schellackplatten Portal

воскресенье, 19 января 2014 г.

КОЛЁСА ОДНЕРА

Вильгодт Однер (Willgodt Theophil Odhner; 1845-1905) - шведско-русский механик, изобретатель и разработчик конструкции счётной машины, которая за время своего долгого существования, а прототип механического калькулятора был изготовлен в 1876 году и арифмометры конструкции Однера выпускались до 1970-х годов, не претерпела принципиальных изменений. Заслуга Вильгодта Однера состоит в новаторском подходе к созданию механизма установки и передачи чисел в счётчик, выполненного в виде шестерен. Эти шестерни, получившие по имени их изобретателя название «колёс Однера» - особые: число их зубьев можно менять. Колесо имеет девять зубцов, угол между двумя зубцами принимается за единицу. Каждому разряду отводится одно колесо. При наборе чисел из тела колеса рычажком выдвигается количество зубцов, равное устанавливаемой цифре. Если дать полный оборот рукояткой, то зубцы войдут в зацепление с промежуточными шестернями и повернут колесо счётного механизма на угол, соответствующий установленному числу. Произойдёт передача числа в счётчик.

Вот как описывает работу механизма М.С.Тукчинский в популярной брошюре, выпущенной в 1952 году: «Установочные рычажки арифмометра – это выступы на дисках колёс Одера. Диски имеют ступенчатые прорези и примыкают к шайбам. В радиальных канавках шайбы расположены девять выдвижных зубцов. Бородки зубцов входят в ступенчатую прорезь диска. При повороте установочного рычага для совмещения его с нужной цифрой, поворачивается диск. Ступенька в прорези диска выталкивает зубцы. Число выталкиваемых зубцов точно соответствует цифре, против которой останавливается установочный рычаг. Передача числа в счётчик выполняется вращением колёс Однера, которое осуществляется с помощью рукоятки, соединённой с осью этих колёс. Поворачивая рукоятку, можно многократно передавать в счётчик однажды установленное число. Например, для перемножения 35 на 12 нужно, установив 35, дважды повернуть рукоятку, а затем, передвинув счётчик на один разряд вправо, сделать ещё один оборот. В окошке счётчика можно прочесть ответ: 450.

Мы уже говорили о дополнительном счётчике, считающем количество передач, то-есть число вращений рукоятки (при умножении он фиксирует множитель, при делении показывает частное). Такой счётчик есть и у арифмометра. Его называют обычно счётчиком оборотов, хотя это название нельзя считать абсолютно точным. Дело в том, что счётчик оборотов показывает не суммарное число всех оборотов рукоятки, которое в нашем случае равно 3, а количество оборотов по каждому разряду множителя – 2 в разряде единиц и один в разряде десятков.

Как мы убедились на примере арифмометра, шестерни с переменным числом зубьев представляет собой весьма остроумное устройство».

Справка: Арифмометр «Феликс» выпускался в Советском Союзе с 1929 по 1978 годы. По некоторым оценкам за это время было выпущено несколько миллионов устройств.

Источники: М.С. Тукчинский, Как считают машины | Гос. издательство технико-теоретической литературы, 1952 год; Tekniska Museet | Вильгодт Теофил Однер; The arithmometer of Willgodt Odhner

четверг, 12 сентября 2013 г.

КОГЕРЕР

"КОГЕРЕР (трубка Бранли, фриттер) - устройство, применявшееся в качестве детектора в первых по времени радиоприёмниках. Состоит из трубки, заполненной металлическими опилками и представляющей большое сопротивление току. Если до когерера доходят электрические колебания, то благодаря искрам, проскакивающим между опилками, сопротивление когерера падает, и он начинает пропускать ток"

- Самойлов К. И. Морской словарь. Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941Эдуард Бранли в своей лаборатории

Трубка Бранли

Когерер (англ. сoherer) – детектор радиосигналов, используемый в первых радиоприёмниках начала 20-го века, был изобретён в 1890 году французским учёным Эдуардом Бранли (фр. Édouard Eugène Désiré Branly, 1844-1940). Устройство Бранли представляло собою стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками, имеющими высокое активное сопротивление. Электромагнитный сигнал, подаваемый на трубку, вызывал разрушение слоя окисла на поверхности опилок, они «сплавлялись» друг с другом, вследствие чего сопротивление когерера падало. Для приведения трубки Бранли в первоначальное состояние её нужно было встряхнуть, чтобы нарушить контакт между опилками.

В 1894 году устройство было модернизировано Оливером Лоджем (англ. Sir Oliver Joseph Lodge, 1851-1940) - британским физиком, одним из изобретателей радио. Лодж добавил к трубке Бранли «прерыватель»-трамблёр в виде ударника с часовым механизмом, встряхивающим порошок через равные промежутки времени и назвал устройство «когерером». Модифицированную трубку Бранли он использовал в своём «Приборе для регистрации приёма электромагнитных волн», продемонстрированном 14 августа 1894 года на заседании Британской ассоциации содействия развитию науки в Оксфордском университете, где произвёл первую успешную передачу и приём радиотелеграфного сигнала. Устройства, приводящее когерер в первоначальное состояние, позднее получило наименование декогерер.

Грозоотметчик Попова

Русский изобретатель радио - Александр Степанович Попов (1859-1905) в 1895 году усовершенствовал конструкцию когерера, введя в схему автоматическую обратную связь: от электромагнитного сигнала срабатывало реле, которое включало ударник, встряхивающий трубку.

Вакуумный когерер Маркони

В 1899 году Джагдиш Чандра Боше (англ. Sir Jagadish Chandra Bose, бенгали: জগদীশ চন্দ্র বসু;, 1858 -1937) - индийский изобретатель радио создал ртутный когерер (ron-mercury-iron coherer) повышенной чувствительности, взятый за основу другим отцом радио, энергичным и неутомимым энтузиастом-практиком Гульельмо Маркони (итал. Guglielmo Marchese Marconi, 1874- 1937). Когерер Маркони представлял собою запаянную вакуумную трубку с 4-милиметровыми электродами, срезанными под углом в 15 градусов; смеси металлических опилок между электродами в пропорции: 95% никелевых и 5% серебряных с небольшой добавкой ртути.

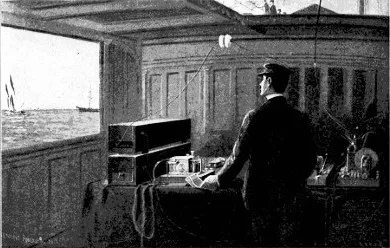

Устройство беспроволочного телеграфа Маркони (приёмная часть)

В современном понимании когерер с декогерером можно рассматривать как элементарный автомат, включающий собственно элемент памяти и комбинационную схему, называемую схемой управления или входной логикой. В силу своей природы когерер не обладает способностью демодулировать сложные аналоговые сигналы (радиотелефонию), он может использоваться, и использовался только как простой регистратор наличия или отсутствия высокочастотного электромагнитного сигнала. Но в начале двадцатого века когерер являлся единственной и ключевой технологией позволявшей зафиксировать и обработать радиосигнал, и неслучайно все отцы радиосвязи приложили руку к его совершенствованию и развитию.

Источники: ScientificLib.com | Edouard Branly; The Project Gutenberg EBook of The Progress of Invention in the Nineteenth Century., by Edward W. Byrn; SIR JAGADISH CHANDRA BOSE - the unsung Hero of Radio Communication; Fessenden and Marconi: Their Differing Technologies by John S. Belrose; Coherer | From Wikipedia, the free encyclopedia;Лодж, Оливер Джозеф Эдуард | Материал из Википедии — свободной энциклопедии

среда, 3 апреля 2013 г.

ТРУБКА ГЕЙССЛЕРА

ГЕЙССЛЕР Генрих Иоганн Вильгельм (нем. Johann Heinrich Wilhelm Geißler, 1814-1879) — немецкий изобретатель. Придумал ртутный насос для создания глубокого вакуума. В 1858 году изобрёл электронную трубку, впоследствии названную его именем (Geissler Tube). Трубка представляла собой баллон разрежённого газа с двумя или несколькими электродами (катод и один или несколько анодов). При подаче на трубку высокого напряжения с катушки Румкорфа, трубка излучала свет. Цвет свечения зависел от газа, а значит, и химическая природа газа могла быть определена по цвету свечения. Трубки Гейсслера рассматривались либо как приборы для наглядной демонстрации действия катодных лучей, либо как забавные игрушки-светильники. Практическое применение было невозможно из-за быстрого износа трубок. Тем не менее, мы по праву можем считать трубку Гейсслера родоначальницей приборов на основе электрического разряда и газосветных светильников.

ОБРАЗЦЫ СВЕТИЛЬНИКОВ ГЕЙССЛЕРА ИЗ КАТАЛОГОВ XIX ВЕКА

Дополнительно: Moteur tourne-tube de Geissler

суббота, 9 февраля 2013 г.

МОРСКИЕ ЗЕМСНАРЯДЫ

"Земснаряд - общее название судов технического флота, применяемых для подводной разработки и выемки грунта при дноуглубительных работах, в гидротехническом строительстве и т.д." - Большая советская энциклопедия. 1969—1978

Принцип работы и устройство многочерпакового земснаряда (вверху) и снаряда с фрезерно-гидравлическим разрыхлителем (внизу)

Дноуглубительные работы (англ. dredging) производятся для создания необходимых судоходных глубин на подходных каналах и акваториях портов. Грунт извлекается земснарядами и транспортируется на место свалки. Тип используемого земснаряда (дноуглубительного судна) зависит от характера грунтов, подлежащих разработке.

Для сравнительно легких грунтов применяют землесосные снаряды: без разрыхлителей (при лёгких несвязных грунтах), с гидравлическими разрыхлителями (при легкоразмываемых грунтах), с механическими и комбинированными фрезерно-гидравлическими разрыхлителями (при плотных несвязных и связных грунтах).

При тяжёлых глинистых и сильно трещиноватых скальных грунтах применяют многочерпаковые (многоковшовые) земснаряды.

На снимках показаны грейферный земснаряд и земснаряд с одноковшовым экскаватором, применяемые при тяжёлых и скальных грунтах.

Самоотвозные грейферные снаряды

Грунтоотвозные шаланды - предназначенны для транспортировки грунта извлекаемого со дна водоема земснарядами. Отличительная особенность грунтоотвозных шаланд - это наличие днищевых дверец (створок), предназначенных для удержания и вывалки грунта.

Дополнительно:

Багермейстер - руководитель дноуглубительных работ

Караван — земснаряд с шаландами и вспомогательными судами

воскресенье, 6 января 2013 г.

ПИАНОЛА | ИЗ ИСТОРИИ ЗВУКОЗАПИСИ

Британский журнал "Уорлд оф Уандер", иллюстрация Лесли Эшвелла Вуда

How It Works: Piano - Pianola. World of Wonder, 1932. Art by L.Ashwell Wood

How It Works: Piano - Pianola. World of Wonder, 1932. Art by L.Ashwell Wood

Пианола (англ. pianola) - приставное или встроенное устройство, превращающее обычное фортепиано в механическое. Разновидности пианол выпускались под различными названиями, в т. ч. вельтеминьон, фонола и др. Сконструирована в 1897 американским инженером Э.С.Вотеем (Edwin Scott Votey). Каждой клавише фортепиано в пианоле соответствовал особый молоточек или привод к соответствующим молоточкам фортепиано. В первых конструкциях молоточки приводились в действие от вращаемого рукояткой вала, на поверхности которого были расположены выступы в определённой, индивидуальной для каждого исполняемого произведения последовательности. Посредством сложного пневматического механизма молоточки приводились в движение и ударяли по клавишам. В конце 19 - начале 20 вв. пианола была усовершенствована - управление клавишами стало осуществляться при помощи бумажных перфорированных лент. Пианола воспроизводила исполнение известных пианистов начала 20 века. С появлением фонографа и распространением граммофона и магнитофона пианола вышла из употребления.

В.Я.Сисаури. Музыкальная энциклопедия

УСТРОЙСТВО

1. Педаль

2. Передача от педали на меха

3. Меха

4. Резервуар высокого давления

5. Выпускной патрубок

6. Воздухопровод

7. Воздушная камера первичного клапана

8. Вторичный клапан

9. Пневматический привод ударного устройства

10. Сочленение ударного устройства с ударно-клавишным механизмом фортепиано

11. Ударно-клавишный механизм фортепиано

12. Пневматический двигатель барабана перфорированных лент

13. Считыватель

При совпадении отверстия считывателя с отверстием в перфоленте, давление в воздушной камере падает, что приводит к срабатыванию пневмо-привода ударного устройства пианолы, которое заставляет молоточек ударно-клавишного механизма фортепиано ударить по струне.

Дополнительно: THE PIANOLA INSTITUTE

пятница, 30 ноября 2012 г.

Законы Кирхгофа

Середина XIX века стала временем активных исследований свойств электрических цепей. Правила расчета простых цепей, такие как закон Ома, были уже достаточно хорошо проработаны. Проблема состояла в том, что никто не знал, как смоделировать математически сложные и разветвленные сети. Густаву Кирхгофу удалось сформулировать универсальные правила, позволяющие достаточно просто анализировать сложные цепи, и эти законы до сих пор остаются важным рабочим инструментом специалистов в области электронной инженерии и электротехники. Оба закона Кирхгофа формулируются просто и имеют понятную физическую интерпретацию.

Первый закон Кирхгофа

В любом узле электрической цепи сумма токов входящих в узел равна сумме токов выходящих, или алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю.

Σ I = I1 + I2 + ... + In = 0

ПРИМЕР

I = I1 + I2 = I - I1 - I2 = 0, так как токи I1 и I1 противоположны току I, то I1 + I2 = 0

Второй закон Кирхгофа

Сумма напряжений в любом замкнутом контуре электрической цепи равна нулю.

Σ V = V1 + V2 + .. + Vn = 0

ПРИМЕР

Сумма падений напряжений на резисторах равна напряжению источника питания.

VE = V1 + V2 + V3 + V4,

а так как сумма падений напряжений на резисторах противоположна по полярности напряжению источника питания, то

VE = - V1 - V2 - V3 - V4

тогда V = VE + V1 + V2 + V3 + V4= 0

Справка: Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff; 1824-1887) - немецкий физик. Законы расчета электрический цепей сформулировал, будучи студентом Кёнигсбергского университета в 1845 году. Продолжил свою блестящую карьеру в ряде германских университетов, последним из которых стал Берлинский, где он был профессором теоретической физики с 1875 года и до своей смерти. Совместно с Робертом Бунзеном разработал основы спектроскопии, кроме того, он открыл еще один цикл законов, описывающих тепловое поглощение и излучение в 1859 году.

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) was a German physicist who contributed to the fundamental understanding of electrical circuits, spectroscopy, and the emission of black-body radiation by heated objects. Kirchhoff formulated his circuit laws, which are now ubiquitous in electrical engineering, in 1845, while still a student. In 1857 he calculated that an electric signal in a resistanceless wire travels along the wire at the speed of light. He proposed his law of thermal radiation in 1859, and gave a proof in 1861. He was called to the University of Heidelberg in 1854, where he collaborated in spectroscopic work with Robert Bunsen. Together Kirchhoff and Bunsen discovered caesium and rubidium in 1861.

Kirchhoff's current law, KCL

At any node (junction) in an electrical circuit, the sum of currents flowing into that node is equal to the sum of currents flowing out of that node, or: The algebraic sum of currents in a network of conductors meeting at a point is zero.

Σ I = I1 + I2 + .. + In = 0

Kirchhoff's voltage law ,KVL

The directed sum of the electrical potential differences (voltage) around any closed network is zero.

Σ V = V1 + V2 + .. + Vn = 0

суббота, 3 ноября 2012 г.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ

Многие учёные работали над классификацией и систематизацией химических элементов, но гениальное провидение, основанное на знании, было дано лишь одному - Дмитрию Ивановичу Менделееву (1834–1907) , который составил таблицу химических элементов, группируя их в порядке возрастания атомных весов и сходству свойств. В отличие от других, Менделеев не ограничился распределением химических элементов на классы по их признакам. Сами классы химических элементов он систематизировал в зависимости от их качественных особенностей и атомного веса.

В предисловии ко второму выпуску первой части своего классического труда "Основы химии", вышедшему в 1869 г., Менделеев привёл таблицу элементов под названием "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве". В марте 1869 г. на заседании Русского химического общества Н. А. Меншуткин представил от имени Менделеева его периодическую систему элементов. В том же году это сообщение на немецком языке появилось в журнале "Zeitschrift für Chemie", а в 1871 году в журнале "Annalen der Chemie" была осуществлена развёрнутая публикация Д. И. Менделеева, посвящённая его открытию — "Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente".

Немецкий учёный, академик Л. Кольдиц (нем. Lothar Kolditz) так характеризует открытия Д. И. Менделеева, сопоставляя результаты его труда с работами других исследователей, искавших подобные закономерности:

"Никто из учёных, занимавшихся до Менделеева или одновременно с ним исследованиями соотношений между атомными весами и свойствами элементов, не смог сформулировать эту закономерность так ясно, как это сделал он. В частности, это относится к Дж.Ньюлендсу и Л.Мейеру. Предсказание ещё неизвестных элементов, их свойств и свойств их соединений является исключительно заслугой Д.И. Менделеева … Наилучшим образом он смог применить свой метод горизонтальной, вертикальной и диагональной интерполяции в открытой им периодической системе для предсказания свойств…"

"Если бы Менделеев связал себя предумышленной концепцией, он должен был бы разместить элементы точно в соответствии с их атомными весами. При этом под алюминием оказался бы не похожий на него титан, под кремнием - не имеющий ничего с ним общего ванадий, под фосфором - совершенно чуждый ему хром и т.д. Никель должен был бы идти впереди кобальта, так как атомы никеля легче атомов кобальта, по этой же причине йод должен был бы в таблице предшествовать теллуру. Но Менделеев настолько ярко ощущал достоверность открытого им закона периодической смены свойств атомов элементов, расположенных в их естественной последовательности, что на него он опирался в первую очередь. Он видел, что естественного, обусловленного системой элементов, перехода от алюминия к титану нет. Здесь должен быть переходный элемент, неведомый, ближайший родственник алюминия. И Менделеев оставил для него пустое место...

Подобных пустых клеток в системе получилось три. Считаясь именно с химическими свойствами элементов, а не только с их атомным весом, Менделеев определил место в таблице для кобальта, который он поставил на 27-е место, а никель на 28-е, хотя атомный вес кобальта больше; далее, он теллур поместил в 52-ю клетку своей таблицы, а йод - в 53-ю, хотя их атомные веса находятся в обратном соотношении"

О. Писаржевский | Менделеев, 1949

Dmitri Mendeleev (1834–1907) is best known for his work on the periodic table; arranging the 63 known elements into a Periodic Table based on atomic mass, which he published in Principles of Chemistry in 1869. His first Periodic Table was compiled on the basis of arranging the elements in ascending order of atomic weight and grouping them by similarity of properties. He predicted the existence and properties of new elements and pointed out accepted atomic weights that were in error. This organization surpassed attempts at classification by Beguyer de Chancourtois and Newlands and was published a year before the work of Lothar Meyer.

Источники: Иллюстрации из книги: Менделеев Д.И. Основы Химии. Спб.: Типо-литография М.П. Фроловой, 1906

Дополнительно: Таблица Менделеева online

суббота, 20 октября 2012 г.

ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ (Peltier Effect)

Эффект Пельтье - термоэлектрическое явление, состоящее в том, что при прохождении тока по цепи состоящей из двух разнородных проводников (термопар), на одном конце спая происходит поглощение тепла, а на другом - его выделение.

Обнаружил это явление Пельтье Жан Шарль Атаназ (Jean-Charles Peltier; 1785-1845) - французский физик, метеоролог в 1834 году. В 1838 году петербургский академик Ленц Эмилий Христианович (1804-1865), провёл эксперимент, в котором он поместил каплю воды в углубление на стыке двух стержней из висмута и сурьмы. При пропускании электрического тока в одном направлении капля превращалась в лёд, при смене направления тока - лёд таял, что позволило установить, что в зависимости от направления протекающего в эксперименте тока, помимо джоулева тепла выделяется или поглощается дополнительное тепло, которое получило название тепла Пельтье. Эффект Пельтье "обратен" эффекту Зеебека.

Классическая теория объясняет явление Пельтье тем, что электроны, переносимые током из одного метала в другой, ускоряются или замедляются под действием внутренней контактной разности потенциалов между металлами. В первом случае кинетическая энергия электронов увеличивается, а затем выделяется в виде тепла. Во втором случае кинетическая энергия электронов уменьшается, и эта убыль энергии пополняется за счет тепловых колебаний атомов второго проводника. В результате происходит охлаждение. Более полная теория учитывает изменение не потенциальной энергии при переносе электрона из одного металла в другой, а изменение полной энергии.

Позднее Уильям Томсон (лорд Кельвин) дал исчерпывающее объяснение эффектам Зеебека и Пельтье и взаимосвязи между ними. Полученные Томсоном термодинамические соотношения позволили ему предсказать третий термоэлектрический эффект, названный впоследствии его именем. Эффект Томсона заключается в переносе теплоты током, протекающим через однородный материал, в котором создан градиент температуры. Количество переносимой теплоты пропорционально величине этого градиента и силе протекающего тока.

Термоэлектричество, явление прямого преобразования теплоты в электричество в твердых или жидких проводниках, а также обратное явление прямого нагревания и охлаждения спаев двух проводников проходящим током. Термин "термоэлектричество" охватывает три взаимосвязанных эффекта: термоэлектрический эффект Зеебека и электротермические эффекты Пельтье и Томсона. Все они характеризуются соответствующими коэффициентами, различными для разных материалов. Эти коэффициенты связаны между собой так называемыми соотношениями Кельвина. Они определяются как параметрами спаев, так и свойствами самих материалов.

Данные открытия положили основу развития самостоятельной области техники - термоэнергетики, которая занимается как вопросами прямого преобразования тепловой энергии в электрическую (эффект Зеебека), так и вопросами термоэлектрического охлаждения и нагрева (эффект Пельтье).

Дополнительно: Энциклопедия Кругосвет: ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВО

воскресенье, 14 октября 2012 г.

ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА (Seebeck Effect)

В начале двадцатых годов XIX века, немецкий ученый, уроженец г. Ревеля, Зеебек Томас Иоганн (Thomas Johann Seebeck; 1770-1831), обнаружил, что магнитная стрелка, помещённая вблизи замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлических материалов, спаи которых находились при разных температурах, поворачивалась так же, как в присутствии магнита. Угол поворота стрелки был пропорционален разности температур на спаях исследуемой цепи. Зеебек понял, что перепад температур на спаях вызывает электрический ток в цепи и именно он отклоняет магнитную стрелку.

Элемент цепи, состоящий из двух разнородных проводников, называется термоэлементом или термопарой. Важной характеристикой термоэлектрических свойств материалов, составляющих цепь, является напряжение на концах разомкнутой цепи. Это напряжение разомкнутой цепи, зависящее от температур спаев называется термоэлектрической электродвижущей силой. Сегодня, это явление известно как ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА.

Эффект Зеебека в металлах имеет две составляющие – одна из них связана с диффузией электронов, а другая обусловлена их фононным увлечением. Диффузия электронов вызывается тем, что при нагревании металлического проводника, на нагреваемом конце оказывается много электронов с высокой кинетической энергией. Электроны с высокой энергией диффундируют в сторону холодного конца до тех пор, пока дальнейшей диффузии не воспрепятствует отталкивание со стороны избыточного отрицательного заряда накопившихся здесь электронов. Этим накоплением заряда и определяется компонента термо-ЭДС, связанная с диффузией электронов.

Компонента, связанная с фононным увлечением, возникает по той причине, что при нагревании одного конца проводника на этом конце повышается энергия тепловых колебаний атомов. Колебания распространяются в сторону более холодного конца, и в этом движении атомы, сталкиваясь с электронами, передают им часть своей повышенной энергии и увлекают их в направлении распространения фононов – колебаний кристаллической решетки. Соответствующим накоплением заряда определяется вторая компонента термо-ЭДС.

Эффект Зеебека довольно линейный, напряжение, создаваемое подогревом термопары прямо пропорционально температуре прогрева. Таким образом, эффект Зеебека предоставляет нам электрический метод измерения температуры. Чтобы повысить чувствительность измерительного преобразователя температуры, можно соединить несколько термопар последовательно в термобатарею. ЭДС батареи будет равна сумме термо-ЭДС отдельных термопар. Термобатарея, может быть использована и для других целей, кроме измерения температуры. Одной из таких целей является производство электроэнергии.

Зеебек заложил основы для дальнейших работ в области термоэлектричества, измерив термо-ЭДС широкого круга твёрдых и жидких металлов, сплавов, минералов и даже ряда веществ, ныне называемых полупроводниками.

Дополнительно: All About Circuits | Thermocouples; ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНОЛОГИЙ И НЕ ТОЛЬКО | СДЕЛАНО В СССР | КЕРОСИНОВОЕ РАДИО

среда, 29 августа 2012 г.

ТЕЛЕАВТОГРАФ

"ТЕЛЕАВТОГРАФ - ТЕЛЕАВТОГРАФ, ТЕЛЕАУТОГРАФ. Записывающий телефон, изобретённый Граем" -Словарь иностранных слов. Чудинов А.Н., 1910г.

ТЕЛЕАВТОГРАФ (telautograph), аналоговый предшественник современного факса, его работа основана на передаче координат перемещения передающего пера электрическими импульсами, создаваемыми потенциометрами на передающей станции, на сервоприводы пера на приёмной станции. Изобрёл телеавтограф американский инженер-электрик Илайша Грэй [Элиша Грей] (Elisha Gray; 1835-1901), который запатентовал его 31 июля 1888 года (US Patent № 386815, "Telautograph". Patented July 31, 1888). В патенте Грэя заявлено, что телеавтограф позволит "передать рукопись на удалённое расстояние по двухпроводной линии".

"Благодаря моему изобретению, – писал изобретатель позднее, - Вы можете сесть в Вашем офисе в Чикаго, взять карандаш в руки и написать мне сообщение. Ваши движения карандашом будут одновременно воспроизводиться в моей лаборатории, образуя те же буквы, слова и тем же самым образом, что и у вас. То, что вы напишете в Чикаго, мгновенно воспроизведётся у меня факсимильно. Вы можете писать на любом языке, используя код или шифр, независимо от этого, всё факсимильно воспроизведётся у меня. Если Вы пожелаете нарисовать что-то, картинка также воспроизведётся. Например, художник Вашей газеты может телеграфировать изображения железнодорожного крушения или другого происшествия точно так же, как репортёр телеграфирует текст статьи".

Telautograph patent schema

Telautograph: a facsimile telegraph for reproducing graphic matter by means of a transmitter in which the motions of a pencil are communicated by levers to two rotary shafts that produce variations in current in two separate circuits and by means of a receiver in which these variations are utilized by electromagnetic devices and levers to move a pen as the pencil moves - Merriam-Webster Dictionary.

Подробнее: Telautograph historical description; Encyclopædia Britannica | TelAutograph